香港兒童基礎發展危機

20多年前開始,香港經濟急速發展,父母照顧嬰幼兒的使命,成為了外傭或祖父母的工作。然而,今天國家走別的路,開始提供另一選項給公眾,就是積極支持專業托育服務給父母。

2019年10月8日,國家衛生健康委(衛健委)有關機構設置標準(試行)和托育機構管理規範(試行)發出了全國通知 【國衛人口發 [2019] 58號】。為3歲以下嬰幼兒提供全日托、半日托、計時托、臨時托等托育服務。無論在農村社區、城鄉區、新建居住區、老城區和已建成居住區的嬰兒托管機構/中心都需要遵守,發佈當日起實施。

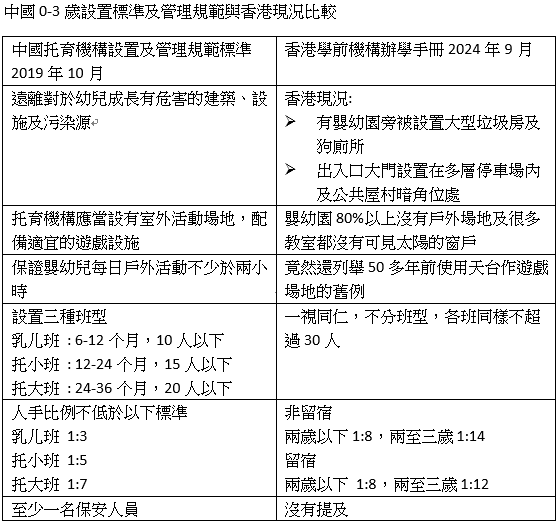

由於通知發出不久,遇上疫情。所以,近年國內社會人士正如火如荼爭取專業人員培訓,辦起托育中心/機構來。由於香港的嬰幼兒專業人員培訓少之又少,只有零星的短期保母培訓,在此不予置評。本文只從設置標準及管理規範來與香港的一些現況比較:

其他細節,不想再比較了。0-3歲孩子語言不成熟,難以表達發展需要。是因為「用家」不懂投訴?電子產品干擾專注力發展,又過度開發左腦的理性導致年青家長缺乏直覺能力,再加上社會還沒有為育兒而學習的認知。就這樣視若無睹,把人生重要的前三年基礎發展置之不理?留待以後交給兒童發展專科醫生、心理學家及治療師等作修補。

哺乳類動物中,貓、狗、豬等一胎多生,視乎造物主賜給母親多少乳頭供同時餵養。猿猴類與人類都只有兩個乳頭,就代表大自然認為一胎不能多生,香港學前機構辦學手冊中的照護比例,理應大大違反了大自然定律。

奇怪,香港是根據什麼來定下可讓一位成人同時照顧8位0-2歲的嬰兒?相信,這不合邏輯的師生比例應是高度發展城市中的「世界之最」。但,香港機構在沒有犯規下、在沒有額外撥款下,是容許不需多請一位工作人員協助的。即一人負責照顧8位孩子每天的餵奶、睡覺、換片、講故事、唱歌等。用一對眼睛,看管八位正在學習爬行、走路、動手的小人兒。等同這份工作在八小時內,她不容許上洗手間、不容許坐下喝水歇歇、不容一秒疏忽看守任何一位孩子。加上香港流行投訴文化,不是合作文化。在工資不高、社會地位沒有,試問誰能做到?如今,一位媽媽照顧一位嬰兒已經不容易,更何況用第三者來協助嬰兒發展。

根據人性化照顧,請先照顧員工的身心健康。善待嬰幼兒老師,才能真正善待兒童。否則,這結構性的問題,會先造成直接虐待嬰幼兒老師,再間接虐待兒童。

一般人都低估了嬰幼兒的個人發展,實比其大學時期發展更為重要。人的學習能力基礎、情感及認知發展都正在生命的前三年急速發展。簡單來說,弗洛伊德所提出的冰山理論,在水平線以下的一切都是在嬰幼階段建立的。所有早期與人互動的感受和吸收環境提供的一切訊息,就是建構自我的原材料,內涵如下:

我的本質:自我價值、生命力、靈性精神

發展需求:能被愛、被尊重、被接納、被肯定、被視為有價值、可自在成長,不被壓抑需要發展的

期望信任:對自己、對他人;他人對自己

觀點角度:信念、價值觀、主觀、成見、假設、規條、自我認知⋯

感受感覺:不滿自己的貪婪、對自己憤怒而內疚⋯

自我感受:快樂、悲哀、平和、興奮、傷心 ⋯

回應模式:討好、怪責、逃避、焦慮、害怕、擔心、生氣 ⋯

這些原初的感受,都可產生先入為主的銘印效應,來作為個人早期人格形成的基礎。這就是一般人說的「人的心深處」。這些人格基本元素可影響做人態度及行為的發展。然而,這些一切大自然都安排了能讓孩子安心的父母來主持。孩子就憑着這產生最重要的首要感受 - 安全感及信任,以此支撐日後一切的心理發展。若人類發展的頭三年首階段已受帶養環境負面影響,有理由相信,這孩子的人生道路會是艱辛的。

照顧嬰幼兒是需要經驗的,而不是一般普通的表面知識那麼簡單。尤其這行業重視行為互動,老練經驗的人才不能缺。豐富經驗老師需要時間手把手每天帶着初出道的老師,新人每每都最少需要三年才得成熟。嬰幼老師面對的是不同背景、不同身體狀況、不同感受能力,還未有語言的嬰幼兒,孩子的反應都可以不一樣。過程中都需要時間磨合,不單孩子需要適應老師,老師亦要適應各位孩子,這實在不是一項簡單的任務。可惜,條例上沒有提及老師的經驗問題,不論新手老師或是經驗豐富老師,香港的師生比例都是1:8。

在經濟不景氣之下,導致一個不尋常的「汰強留弱」的情況已在香港出現。一般工資水平到十年以上的老師,機構都會不再續約錄用的,相信大家都能明白箇中原因。「汰弱留強」應該是金科玉律,但在這行業的要求只是按人頭算,不用理會經驗與能力。所以,導致喜愛孩子的年青人認為行業沒有前景,都在早期階段已放棄,導致行業水平發展低弱。由於學前教育的工作人員本性較和善柔弱,他們不善於面對公眾發聲,只會默默離開。由於服務對象還沒有語言能力,只懂哭鬧,而導致不能為嬰幼兒人員加持。現時大學開始作人才培訓,教授們少有親身體驗集體托育經驗,光是美好烏托邦的理論,不足配合現實狀況,導致年輕人加速失望,提早轉行。香港寸金尺土的物理環境已不用多評,就連孩子每天戶外曬太陽與大自然接觸的基本人權亦剝奪。行內缺乏滿足感,流動性極大,人員的不穩定,兒童安全感發展容易出現問題。這又是導致行業難以積極發展的原因之一。這是悲哀的結構性內循環!

但,成人都是「要張紙,不要孩子的」已成為香港集體共識。即只要成績表,不需要「做人」。而建構人的重要階段,在香港一般都交給了嬰院、外傭或老人。就這樣,嬰幼兒情感發展遭到障礙,出現了開始積極表現自我的小學階段接二連三的悲劇。

在今天社會快速發展貓狗人類化的生態下,一次經過中環街市,內裏有一場講座,是一位新潮男士教授如何帶養貓狗,好讓牠們快樂過一生。參與的聽眾,比起幼兒園校長告知他們舉行家長教育講座的人數更多。哀哉!

這就是香港社會關顧人類幼小發展認知的氛圍現實。如果還把那麼重要的基礎發展由行政管理來主導,而專業意見缺席,那麼,相信香港民眾的幸福指數定會繼續急速下跌。請不要只關顧香港的經濟發展,我們更需重視兒童發展。否則,SEN兒童比正常更多,令家庭及社會財政拮据,製造了日後用作修補的資源壓力。父母及民眾都活在擔心與憂慮中,間接引致減低出生率,這樣難以足夠支撐香港的未來發展。

諷刺的是,最近大熊貓的龍鳳胎受到極度重視,牠倆在香港正享受着美好的童年生活。請回歸人類,重視兒童發展。共勉之!

由於篇幅限制,敬請留意下月文章建議的解救方法。