「科技」聯乘「非遺」— 一個虛擬博物館的試驗

近年來,STEAM教育如雨後春筍,在不同的領域都能見到科技的應用。現時,沉浸式的科技如AR、VR和720全景等技術層出不窮,為文化教育帶來更多可能。究竟如何才能真正利用好科技的力量,不讓科技成爲一種「裝飾」呢?爲此,筆者與同事趙振洲博士早前獲得敝校(香港教育大學)的資助,進行一個題為「大灣區非物質文化遺產虛擬博物館互動平臺開發先導計劃(客家文化篇)」的研究計劃,聚焦港深二地的客家文化,以此為核心嘗試用「科技」cross over「文化」,進行非遺教育。

項目的簡介和執行

非物質文化遺產除了富有歷史意義、文化意義和社會意義外,也富含著教育意義[1],而客家遺址作爲承載客家文化的自然空間,極具開發潛力。爲了讓同學在互動、自主與不受限的虛擬空間中進行「非遺」和「客家文化」的學習,研究團隊決定將文化遺址數字化,轉化爲綫上客家文化教育平臺。在研究團隊和大灣區的合作夥伴的協助下,我們夥同香港教育大學「文化傳承教育與藝術管理榮譽文學士課程」(下稱「BAHEAM」)的學生,一同進行了這個先導計劃。而「BAHEAM」四年級學生李依晴的參與度很高,除了在研究團隊協助下完成了虛擬非遺博物館的相關教材套設計(包括撰寫考察地點的背景調查、實地拍攝720全景圖片、視頻製作、教材設計和平臺綜合設計等各方面的工作),更舉辦了兩次實驗活動,收集了不少珍貴的數據。

項目的設計思路

(1)客家文化和非遺的深度嵌入

本計劃選取了多個香港、深圳的文化空間,類型多樣,同時也給資料整合和內容開發帶來了挑戰。舉例,在過程中,研究團隊成員李依晴同學便表示:「一開始研究團隊也試圖找出一個統一的規則進行內容嵌入,後來發現曾大屋是圍屋、孟公屋的取景是祠堂、上窰民俗文物館是佈置好展品的博物館......經過討論研究團隊靈機一動,這些空間正好互相補足,形成衣食住行方方面面的客家文化印象!」針對這個問題,研究團隊因此在不同的虛擬的文化遺址上,建設不同內容,做到互相補足、互相配合。此外,客家非遺如「舞麒麟」和「客家菜」等,都能有機地「融合」在客家文化空間中,形成一個動態的客家文化空間。而本計劃的720實景因為是先導計劃,所以主要聚焦在6個客家文化空間,部署了23個場景。

(2)「文化真實性」與「技術創新性」的平衡

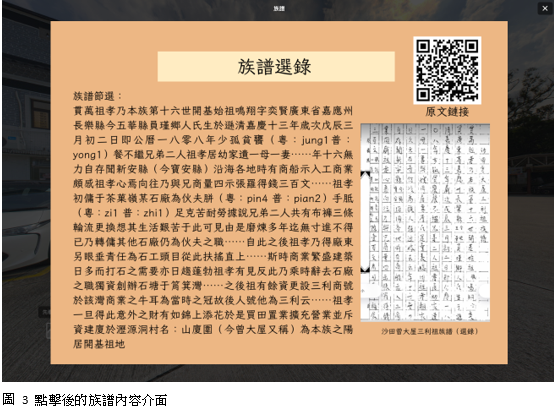

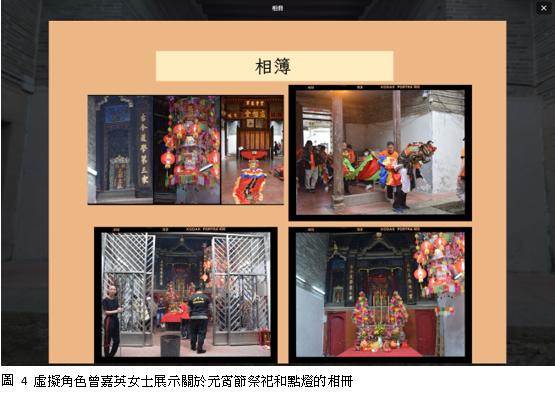

虛擬博物館其中一個重點是要平衡「文化真實性」與「技術創新性」。而「文化真實性」的重要因素,是內容的設計。李依晴同學在第一次實驗之後,表示:「研究團隊根據收集的學術資料進行教育導向的創作,以求最大限度地保留 『文化真實性』,利用『技術創新性』賦予內容娛樂性和教育性。」因此,研究團隊特意挑選曾大屋作為重點實驗對象,請李依晴同學進行深度開放。研究團體在教學活動中會邀請參與者閲讀族譜原本節選,以識別建造者曾貫萬的人生經歷,從而理解建築的資金來源和歷史背景。這種方法不僅帶給觀眾「參與研究的體驗」,培養分析與判斷能力,還進一步增強了「文化真實性」。內容上設置了居住在曾大屋的客家老人曾嘉英這個虛擬角色,由她帶領觀眾參觀元宵節的「點燈」儀式,這是對非遺的生動演繹,以貼合觀眾生活的角度進行知識和價值觀的導入。

(3)教材的設計思路

以曾大屋爲例,這部分主要講述客家建築內容。一共涵蓋了八個場景,分別是外墻——「安富」門(右)——「一貫世居」大門(中間)——「尊榮」門(左)——上天街道——祠堂廳門——祠堂中廳——祠堂上廳。確定好場景後便挖掘學習重點,比如「安富」門(右)中引導觀眾看墻面上的槍孔,並引導觀眾聯想槍孔的功能與「二次大戰期間,曾大屋曾是 500 名中國難民的容身之所」之間的聯係,實現從「好奇-思考-感知」的學習過程。而串聯這些知識點的正是故事線和虛擬角色,虛擬角色模擬導賞員和村內老人的口吻進行講解,拉近與觀眾的距離。此外,還可以藉助「知識、技能、態度」模式(ASK Framework)和布魯姆分類學(Bloom's taxonomy)理論,將知識點轉化為題目和內容,於此同時,這兩個框架也可作爲評估系統。

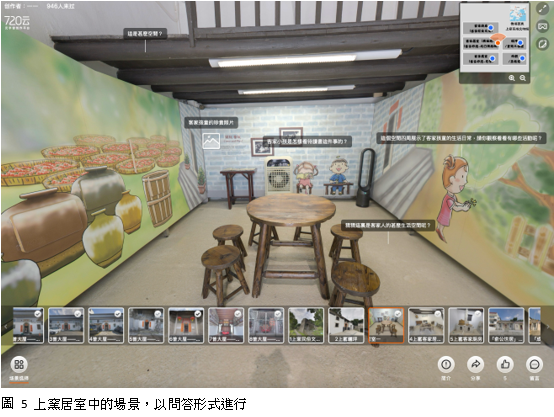

在實景平台中,我們還嵌入了錄音、視頻、文字、圖片等豐富的多媒體資源,極大地豐富了內容的層次感,使訪客能夠充分調動「五感」沉浸式體驗客家文化的豐富內涵。此外,我們還以問答方式嵌入學習內容,比如上窯居室中的問題:「這個空間四周展示了客家孩童的生活日常,請你觀察看看有哪些活動呢 ?」,訪客先看到實景中的圖像,開始產生好奇,而後經過問題的引導開始思考,最終通過尋找實景中的相關線索完成初步回答,再點擊相關內容獲得參考答案,形成良性的學習循環。

比如,在上窰民俗文物館取材了客家廚房和客家居室等實景後,我們團隊決定在該空間嵌入客家飲食文化內容,包括了客家菜式和客家小吃的製作視頻和圖文資訊等等材料,並根據這些資料研發了一款關於客家飲食文化的桌遊,類似的示例還有客家舞麒麟。

項目執行的挑戰

720全景效果圖是把實拍的照片合成後, 通過全景播放器矯正後成為三維全景。在進行高精度720全景畫面構建時,我們團隊先用魚眼相機拍攝實景照片,再利用PTGui這個軟件進行拼合。執行中也需要剋服重重挑戰,一是拍攝時需要攜帶重達10KG的設備較爲不便;二是拍攝時需要足夠空間,還需要避開行人,且設定了位點後不可變動,需要在固定位點橫向和縱向多角度取景,有時幾近成功卻因爲不得不避讓車輛或行人而需要重新拍攝;三是合成圖像時可能有拼接誤差或產生畸變,嚴重時需要重新拍攝。爲解決這些問題,我們團隊通常都會提前規劃好拍攝路綫,然後提早到達相應場地拍攝,未來則將考慮以其他平臺或設備進行拍攝,以提高效率。

項目的成果

(1)項目成果内容

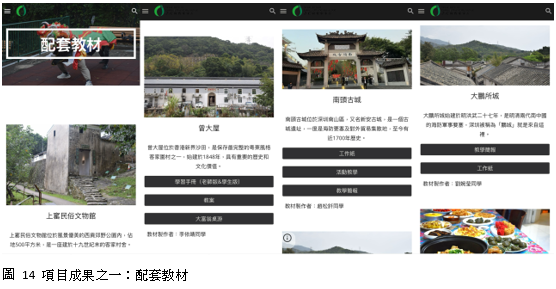

項目成果以網站形式呈現,旨在打造一個全方位一站式的綫上客家學習文化空間,主要内容包括720實景平臺、資源庫和配套教材,其中資源庫包括圖片資源、視頻資源和相關閲讀文章三個部分,為延展學習和教材拓展提供了豐富的素材。

内容設計的理論根據之一是維哥斯基先生(Vygotsky)提出的建構主義,這種教學理論強調學習的主動性,社會性和情景性。因此,我們在720實景平臺嵌入了文字解説、視頻欣賞、錄音導航和圖片資源等内容,並與實景内容高度契合,鼓勵學習者在虛擬實景中進行互動學習。

(2)教學實驗

曾大屋的教學套由李同學設計而成,同時,她還針對大學生進行了兩次教學活動。教材套配備了教學指導視頻、720實景平臺鏈接和小組討論小冊子,學生只需帶上個人電子設備(如平板電腦)和耳機,便能實現自我學習。教學指導視頻錄有學習指示和倒計時,學生只需跟隨指示使用實景平臺即可,完成個人學習後,再以小組討論小冊子進行小組學習,學習時長共計一小時。現場可觀察到幾乎全部同學都能集中注意力完成平臺探索,且完成的速度差異不大。

筆者在審閱先導計劃的研究數據後,發現了學生在知識、態度和技能等各方面都起到積極影響,由此分析可知,通過互動學習逐步揭示客家文化的内涵,能讓學習者「由淺入深」地了解、理解並認同客家文化,有效地拓展學習者在客家文化領域的「最近發展區」,提升對客家文化的認同感。

項目的總結及未來展望

目前該博物館平臺的接入方式只需網絡和電子設備如平板電腦、手機或手提電腦等,能夠最大限度地提高可及性,還能打破時空限制,隨時隨地進行學習。且該平臺有利於學生進行自主探索,學生不僅能根據興趣進行學習選擇,平臺還提供了豐富的資源,最大限度地照顧學生的學習差異性。

在未來我們將從兩個方向改進平臺,以進一步提高教育成效,一是優化平臺,比如加入AI對話問答、自動生成學習報告和電子紀念品等功能,以提升平臺的教育性和娛樂性。二是增加跨文化吸引力,將客家文化符號(如圍屋、麒麟舞)融入全球化的敘事框架,例如開發多語言導覽與國際節慶聯動。

參考文獻:

- 劉芳 (2018):〈博物館教育與學校教育的整合與利用問題研究〉,載於《科教導刊》, (6) ,頁178-185。

- 宋向光(2015):〈博物館教育的新趨勢〉,載於《中國博物館》,(1) ,頁1-5。

- Delgado-Algarra, E. J., & Cuenca-López, J. M. (2020). Challenges for the construction of identities with historical consciousness: Heritage education and citizenship education. In Delgado-Algarra, E. J., & Cuenca-López, J. M. (Eds.), Handbook of research on citizenship and heritage education (pp. 1-25). IGI Global.

- Santisteban, A., Pagès, J., & Bravo, L. (2018). History education and global citizenship education. In Davies, I., & Ho, L. C. (Eds.), The Palgrave handbook of global citizenship and education (pp. 457-472). Springer Nature.

- citizenship and education (pp. 457-472). Springer Nature.